救命救急センターは社会の縮図⑨ 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】

第1章 こちら救命救急センター

救命救急センターは社会の縮図⑨

寒い日が続いていた二月の深夜、一週間後に出産を控えた女性(三十一歳)が就寝中に頭痛と嘔吐を覚え、夫が救急車を要請した。三分後、救急車が現場に到着したが、救急車到着時はすでに昏睡状態で、痛み刺激に対してわずかに手を動かす程度であった。血圧は高く、心拍数は五四と遅くなっていた。眼の瞳孔の大きさは左右とも七ミリと大きく開き、光に対する反射は消失していた。すなわち脳ヘルニア状態であった。救急隊は脳卒中と考え、酸素を投与して、下顎を持ち上げることで気道を開通させる処置をしながら、救急車で救命救急センターヘ向かった。しかし、搬送途中で弱かった患者の呼吸は停止してしまった。救急隊は人工呼吸用のバッグを用いて、補助呼吸を開始した。約一分から五分の呼吸停止があったと予想された。 女性がセンターに搬入されたときにはすでに脳出血のため脳死に近い状態にあり、呼吸は停止したままでゆるやかな経過で心臓が停止するものと予想することができた。脳出血の原因は不明で血管造影をすればはつきりするのかもしれなかったが、母親の病状の改善は望めずさらに胎児におよぼす悪影響を考え、人工呼吸と昇圧剤による治療が行われた。 胎児というのは、低酸素状態に対する抵抗力があるので、たとえ脳死状態の母胎にいても心臓停止後の出産に耐える可能性があるものと考えられている。 すでに脳死状態の女性の胎内の子は自然分娩で出産させることを夫に告げて確認をとり、さらに異常時には再び相談することにした。 午前十一時、病院の倫理委員会に経緯を報告したと同時に、女性の子宮口が開大しはじめた。 初療室では今明秀はじめ、産婦人科医、看護師らが分娩台を取り囲み、自然分娩の無事を願いつつ、分娩介助に当たった。 午後一時十六分、案ずることなく、無事に女児が生まれ元気な産声をあげた。感動の一瞬だった。スタッフの目にも涙があふれていた。すぐに母親と対面させられたが、生まれたばかりの我が子をもはや認知することができない。また、この世に誕生した子どもにとっても、母親の不在はとても悲しいことだと思う。しかし、十力月という時間をかけて胎内の小さな命を守り育てた母の愛情とぬくもりは我が子に伝わったはずだ。母の愛情を感じながら生きようとし、この世界に飛び出してきたのだった。母親の心臓が動いている間、女児は母親の乳房に口をくっつけて、初乳を吸った。脳死であっても、乳は溢れるほど出ていた。まるで残された数日で、母親の愛情の全てを乳にして子どもに与えようしているように明秀には思えた。三日後、母親の心臓は停止した。三十一年の短い人生におけるおそらく最大にして最後の役目を終えて旅立ったのである。親族全員が、もちろん子どもも母親の肌に触れながら彼女を天国へ見送った。明秀は不思議と悲しさは感じなかった。次回に続きます…

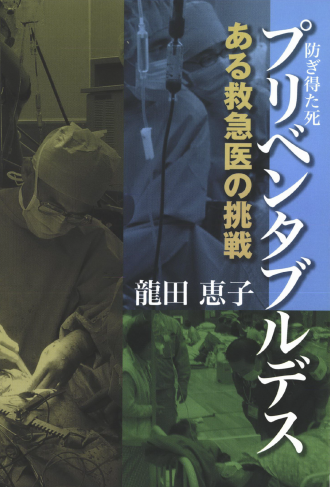

本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。

なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。

本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。

なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。

早く続きを読みたい、書籍で読みたいという方は http://www.cbr-pub.com/book/003.htmlや Amazonから購入できます。