救命救急センターは社会の縮図⑩ 【プリベンタブルデス ある救急医の挑戦】

第1章 こちら救命救急センター

救命救急センターは社会の縮図⑩

このドラマチックな生命の誕生から、私たちはさまざまなことに気づかされるのではないだろうか。〈脳死を人の死〉という定義からすれば、まるで〈死者が出産した〉というイメージに陥りやすいが、日本では臓器移植が適切に行われる場合にかぎつて「脳死は人の死」ということを考えると、この女性は脳死状態にあったが、この時点では「人の死」とはいえないのではないだろうか。 母親の心臓が人工呼吸器であろうと、心臓は確実に動いており、胎児が生きているとあれば、まさにこの世に甦らせるのが救命なのだ。一方では、子どもが生まれてきても母親が死んで、この世にいないという状況を家族が憂慮することもあるだろう。しかし、たとえ脳死でも母親の心臓は鼓動し、胎内で長い時間をかけて温め育まれてきた命は、母の祈りとともにこの世に誕生するのが自然なのではないだろうか。 「脳死判定といっても、無呼吸を確認する検査は、患者に対して危険を伴うことがあるので、移植事例のときにしか行いません。それ以外の脳死検査は、日常診療で行われています。たとえば医療の限界を超えて、心臓死が間近に迫っている重篤な病気やけがのときなどです。脳死が判定できれば、心臓死を予想することができます。心臓死が予想できれば、ポイント・オブ・ノー・リターンと考え、これまで全力投球で行ってきた救命集中治療のためのおびただしい点滴や薬剤、各種モニターの管を家族の同意を得てからできるだけ整理して、見た目にも安らかに天国へ行くような外観の身支度をしてあげることがあります。脳死判定から心臓死が予想できても、ポイント・オブ・ノー・リターンでなければ集中治療は続けられます。たとえば、復活の奇跡を信じる子どもの場合や、母親の体に胎児が存在するときです。母親の心臓死は予想できても、胎児はポイント・オブ・ノー・リターンであるはずがありません」 五十年前には脳死という言葉はなかった。人工呼吸器という蘇生機器の発達により、脳の機能が停止しても心臓が動いていて、血液が循環していれば各臓器は生き続けるのだ。この医学的な脳死をめぐり、日本では臓器移植をはじめ、まだまだ解決できない矛盾が横たわっている。高度先進医療が進めば進むほど、医療の倫理が問われていくようである。 救命救急センターには、実にさまざまな重症の患者が運ばれてくる。助からないかもしれない、助かっても意識は戻らないかもしれない……瞬時、そのようなことが救急医たちの脳裏をかすめる。しかし、それより何より救急現場では「命を救え!」とテキパキと処置に当たるのだ。明秀は言う。 「どんな人もたやすく命を落としてはならない。いまにも死にそうな患者さんを助けることが私たちの使命です。助けたい一心で救命に当たります。それで、命をつなぐことができたときには、達成感がわいてきます。しかし、患者さんが意識を取り戻したとき、助かってょかったという人もいれば、自分がベッドの上で身動きがとれないほどの重症であることを知って、なんで助けたのだと訴える人もいます。助かった命とどう向き合っていくかは、やはりその患者さん自身の問題なのかもしれませんが、いまだに私の中でも解答は出てこないのです」 医師が患者の命と向き合うとき、その背景にあるものまでが浮かび上がってくる。患者と家族との関係、職場の人間関係、社会の矛盾などいろいろだ。患者と医師たちが織りなす救急現場はまさに社会の縮図であり、人の命の重さは、人生まるごとを抱えた重さなのである。次回に続きます…

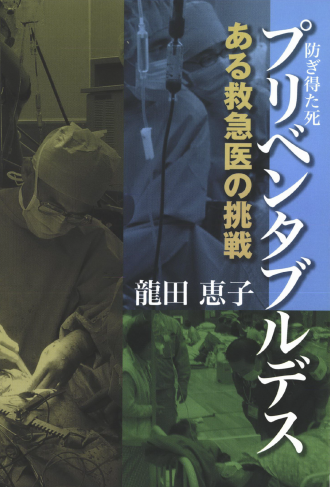

本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。

なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。

本連載は、2005年に出版された書籍「プリベンタブルデス~ある救急医の挑戦」のものであり、救急医の魅力を広く伝える本サイトの理念に共感していただいた出版社シービーアール様の御厚意によるものです。

なお、診療内容は取材当時のものであり、10年以上経過した現在の治療とは異なる部分もあるかもしれません。

早く続きを読みたい、書籍で読みたいという方は http://www.cbr-pub.com/book/003.htmlや Amazonから購入できます。