これまでの学術集会を変える!

2024年度の日本救急医学会総会学術集会の挑戦

子どもたちと学会へ―第52回日本救急医学会学術集会―

これまでの学術集会を変える!いま、求められる学術集会のコンセプト

2024年10月13日から15日まで仙台で開催された第52回日本救急医学会学術集会(52th JAAM)で、私たちは初めての試みとして「WINK(Together With Your Darling Kids)企画」を開催しました。「大切なお子さんを連れて学会へ!」というコンセプトのもと、お子さんの参加を大歓迎にする学会にしたのです。近年では多くの学会で託児所が設けられるようになってきましたが、有料であったり、定員に達して利用できなかったりと、利用には制限があることも少なくありません。

すべての始まりは大会長の一言から

学術集会の約10カ月前、2024年1月に大会長の久志本先生から「学会でキッザニア(子ども向けの職業体験テーマパーク)をやりたい」と持ちかけられました。「学会でキッザニアを開催するのはとても大変そうだな。久志本先生、頑張ってください!」と思っていたら、まさかの「谷河先生にやってもらいたい」と言われ、大変驚きました。久志本先生と話すうちに、学会のテーマである「君は輝く」に込められた熱い想いに深く共感し、挑戦を決意しました。

そもそも、学会に子どもを連れて行くのは大変

以前、私はある学会に参加した際、偶然にも小児科医の妻も同じ学会で発表することになり、保育園には預けられず、研究会の託児所もないため1歳の子どもを会場に連れていきました。それしか選択肢がなく、会場内では肩身の狭い思いをした経験があります。このような経験を若い先生にはして欲しくないし、子どもたちが大人になるまでに、こうした状況を私たちの世代で解決しなければならないと感じていました。

最近は、全国規模の学会では託児所が設けられていることが多く、お子さんがいらっしゃる学会員にとって、比較的参加しやすくなりました。しかし、預けられる子どもたちにとってはどうでしょうか。大好きなお父さんやお母さんと一緒に過ごせると思いきや、慣れない託児所に預けられたら…。

そこで今回、私たちは、お父さんとお母さんが安心して子どもたちを連れてこられるような、温かく、柔らかい学会を目指し、子どもたちにご両親の仕事や医療の楽しさを体感してもらうことを目標にしました。

キッザニアを視察!あの社長も同じ試みを

まずはキッザニアを知るために、実際に見に行きたいと考えました。様々な関係者を通じてキッザニアと連絡を取り、私たちの熱意が伝わり、特別に視察の機会をいただきました。

キッザニアでは、子どもたちが職業体験を通して仕事の楽しさや社会の仕組みを学ぶことができます。これは、私たちの実現したい学会のイメージと非常に似ていました。

驚いたのは、キッザニアをイベントで実現したいと持ちかけたのが、私たちが初めてではなかったことです。有名な自動車メーカーの社長も過去に同じことを持ちかけたそうです。「子どもが学会に参加する」という新しい試みは、やはり先進的なものだと確信しました。

キッザニアの方からアドバイスも頂きました。子どものやる気スイッチを押すためのコツとして、「子ども扱いしないこと」、そして、「衣装:仕事用のユニフォームを着せること」を教えてもらいました。

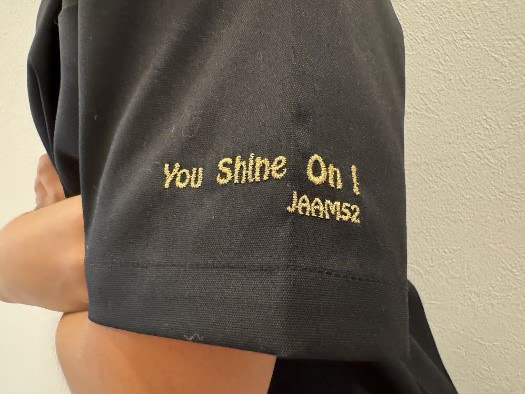

そこで、子ども用のスクラブを作製し、スクラブを着てイベントに参加してもらうことにしました。また、キッザニアという名前を使用するとロイヤリティが発生するため、「Kids ER」と名付けました。

学会のブランディング戦略としては効果的

学術集会で子どもが参加するイベントを開催する準備として、様々な方と意見を交わしました。日本救急医学会専攻医プログラム推進委員会や男女共同参画委員会の先生方、代表理事である大友先生や第51回学術集会(前回)の大会長である木村先生、お子さんをお持ちの学会員の先生方など、多くの方々と話をする中で課題が見えてきました。

それは、

・学会に子どもを連れて行く方が大変

・子どもを連れて行く動機づけが必要

・若手こそ学会に参加できるように!

ということでした。

一方、子どもが参加するイベントを開催することは、学会のブランディング戦略として非常に効果的である可能性がありました。「子育て世代にやさしい救急医学会」というイメージが定着すれば、専攻医の確保につながるかもしれません。また、小さいお子さんを持つ若手医師が、お子さんの事情で学会に参加できないという状況を減らしたい、という強い思いがありました。

改めて気づいたこと

子どもが楽しむだけではなく、「医療って楽しい、医療っておもしろい」、「お父さんやお母さんの仕事ってかっこいい」と思ってもらえるKids ERを作ることを目標にしました。Kids ERの実現のために、100社以上の企業の方々とお話をしました。

なかなか賛同を得るのは難しかったのですが、私たちの熱意が伝わり、多くの企業からサポートを得ることができました。この過程を通じて改めて実感したのは、私たちが日々提供している医療も、決して医療者だけで完結するものではなく、多くの企業の支えによって成り立っているということでした。

初めての試みへの様々な不安、そして…

Kids ERの準備をしていると、様々な不安が頭をよぎりました。

「子どもたちは参加してくれるのだろうか」、「参加者が少なければイベント会場は寂しく、子どもたちは参加しにくいだろうな」、「そうなったら、協力してもらう企業のみなさんに申し訳ないな…」。

ところが何と、最終的には子どもたちの事前参加登録数は、なんと250人を超えました。まさに嬉しい悲鳴です。あとは、子どもたちが学会を思いきり楽しんでくれることを願いながら、いよいよ開催当日を迎えました。

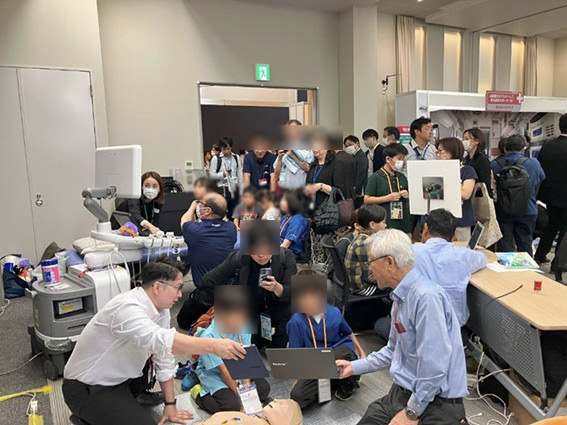

初日の朝から子どもたちの笑顔で一杯 ―200人を超える子どもたち

受付にはランチョンセミナー前かのような長い行列があり、Kids ERは、子どもを連れたご家族でいっぱいになりました。これほど活気のある学会初日は経験したことがありません。開催前の不安が一瞬で吹き飛び、心から感動しました。

子どもたちは楽しそうに好きな色のスクラブを選び、誇らしげにそれを着て、真剣な表情でKids ERを体験していました。刺繍入りの子ども用のスクラブは、参加記念としてプレゼントしました。

初日のお昼過ぎには用意していた200枚ものスクラブがなくなりました。とても嬉しかったのですが、スクラブをプレゼントできなかった子どもたちのことを思うと申し訳ない気持ちにもなりました。

子どもの集中力は30分

Kids ERではたくさんのイベントを準備しました。「ドクターヘリを知ろう!」では、フライトドクターやフライトナースが子どもたちに語りかけ、質問を受け、子どもたちの興味を引き出しながら学んでもらいました。多くの子どもたちが集まり、大いに盛り上がりました。

しかし、30分を過ぎたあたりから、子どもたちが落ち着かなくなり、集中力が薄れてきたのを感じました。「子どものイベントは30分まで」であると私たちも学びました。

学会に参加し、学びにして欲しいー元プロ野球選手と心肺蘇生体験

突然、大切な人が目の前で倒れたら――。

「人を呼ぶ」「胸骨圧迫をする」「AEDを使う」。

これらは医療従事者にとって当たり前のことですが、一般市民、そして子どもたちには普通のことではありません。救えるかもしれない命のために、子どもたちに心肺蘇生を学んでほしい。この想いに共感して協力してくださったのが、元東北楽天ゴールデンイーグルスの銀次さんです。

銀次さんと一緒に、子どもたちが胸骨圧迫の方法やAEDの使い方を学ぶイベントを開催しました。最後に銀次さんが突然倒れ、子どもたちに学んだばかりの心肺蘇生をしてもらい、無事蘇生するというシナリオを行いました。Kids ERで学んだことが、社会で活かされることを願っています。

WINKセッションーお子さんと学会発表

今学会のもう一つの新たな取り組みとして、お子さんと一緒に発表するWINKセッションを開催しました。演題数は60を超えました。

お父さんやお母さんが普段話題にする「学会」の雰囲気を子どもたちにも体験してもらう場です。どの発表も子どもにも分かりやすく工夫され、たくさんの学びのある内容でした。

そして、演者の先生方には「子どもたちへ」というメッセージスライドを作成していただき、日頃伝えきれない想いを伝える機会を設けました。

全ての発表が温かい拍手で締めくくられ、子どもたちにとって忘れられない経験となりました。また、子どもたちからも鋭い質問が飛び交い、大変な盛り上がりとなりました。

笑顔でいっぱいの学会―これからの学会とは?

笑顔にあふれ、「柔らかく」「温かい」学会は、初めてでした。子どもたちが楽しんでくれたおかげで、大人たちも充実した時間を過ごすことができました。改めて、子どもの持つ大きな力を実感しました。いつでもどこでも簡単に情報へアクセスできる時代。学術集会も変化を求められる時です。学術集会は何のためにあるのか―その答えを模索しながら、私たちは新しい形を提示できたように思います。これからの展開を期待します。

温かい学会を創ってくださった皆さまへ

後日談にはなりますが、参加されたお子さんが学校で「学会に行ったんだよ」と誇らしげに友達に話していた、という微笑ましいエピソードをいくつも耳にしました。次世代を担う子どもたちに、少しでも良い影響を与えることができたのであれば、これほど嬉しいことはありません。

今回の学会には本当にたくさんの方々にお越しいただき、心より感謝申し上げます。このような温かい雰囲気の学会を開催できたことを、とても幸せに思っております。また、学会の準備や開催にあたり、多くの負担をかけてしまった家族にも深く感謝しています。皆さまの支えがあってこそ実現できた学会でした。

◁過去の記事: 男女共同参画推進委員会のこれまでの取組み

▷新しい記事: